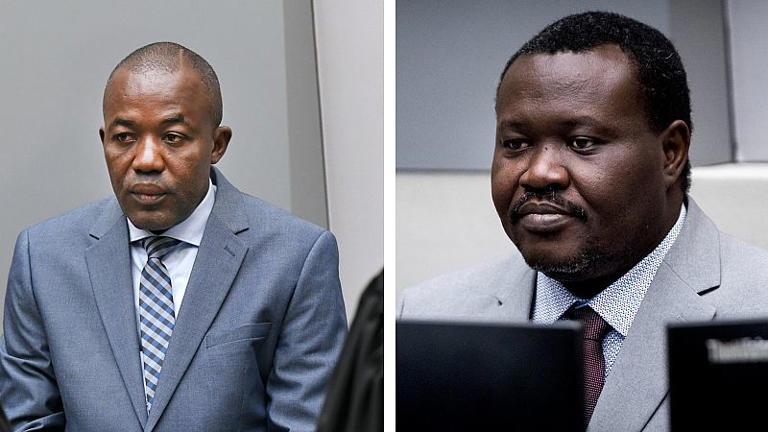

La Condamnation CPI vient de tomber pour Patrice-Edouard Ngaïssona, ancien président de la Fédération centrafricaine de football. La Cour pénale internationale l’a reconnu coupable de 28 crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ces actes ont été commis lors du conflit en République centrafricaine entre 2013 et 2014. Il a donc été condamné à 12 ans de prison ferme.

Selon les juges, Ngaïssona a joué un rôle majeur dans les attaques menées par le groupe armé anti-Balaka, dont il était l’un des dirigeants. Ces violences incluaient des meurtres, des actes de torture et des agressions contre des civils. La Condamnation CPI de cet ancien dirigeant confirme l’implication directe de responsables militaires dans les pires atrocités commises durant cette période.

Condamnation CPI : Alfred Yekatom, alias “Rambo”, écope de 15 ans

Autre figure centrale jugée, Alfred Yekatom, ancien commandant du même groupe, a été condamné à 15 ans de prison. Surnommé “Rambo”, il dirigeait une milice de plus de 3 000 hommes. La Cour a estimé que Yekatom avait planifié, soutenu et dirigé des attaques meurtrières contre des populations civiles. Sa Condamnation CPI met en lumière la brutalité du conflit opposant les milices anti-Balaka aux forces de la coalition Séléka.

Ce procès s’inscrit dans une volonté de la justice internationale de lutter contre l’impunité dans les zones de guerre. À l’image du procès de Thomas Lubanga en RDC, la Condamnation CPI rappelle que les crimes de guerre ne restent plus impunis.

Condamnation CPI : un message fort pour la République centrafricaine

La République centrafricaine a été plongée dans une spirale de violences après la chute du président François Bozizé en 2013. Le conflit opposait les ex-rebelles Séléka, majoritairement musulmans, aux milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. La Condamnation CPI de ces deux chefs de guerre marque un tournant dans la quête de justice pour les victimes.

Ces condamnations devraient également servir d’exemple pour d’autres pays en proie à des conflits internes. La Cour pénale internationale rappelle ainsi que la responsabilité pénale individuelle est une réalité, même plusieurs années après les faits.