L’uranium au Niger représente l’un des piliers de l’économie du pays depuis les années 1970. Exploité principalement dans les régions d’Arlit et d’Agadez, ce minerai est un atout stratégique non seulement pour le Niger, mais aussi pour de grandes puissances étrangères. Le pays est l’un des plus grands fournisseurs d’uranium de l’Union européenne, en particulier de la France, à travers la société Orano (ex-Areva).

Cependant, malgré cette abondance, les retombées économiques pour la population nigérienne ont toujours été jugées insuffisantes. Le débat autour de la souveraineté sur l’uranium au Niger s’est intensifié depuis l’arrivée au pouvoir des militaires en 2023.

Une nouvelle ère de réclamation des richesses

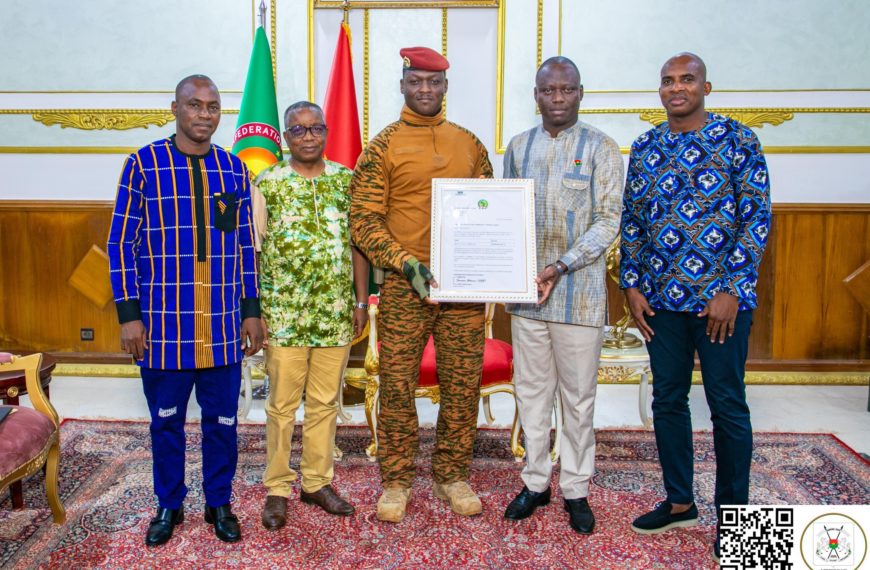

Depuis le changement de régime, les autorités de transition ont affirmé leur volonté de renégocier les contrats miniers, notamment ceux liés à l’uranium au Niger. Le gouvernement estime que les anciennes conventions étaient déséquilibrées et ne profitaient pas suffisamment à la population locale.

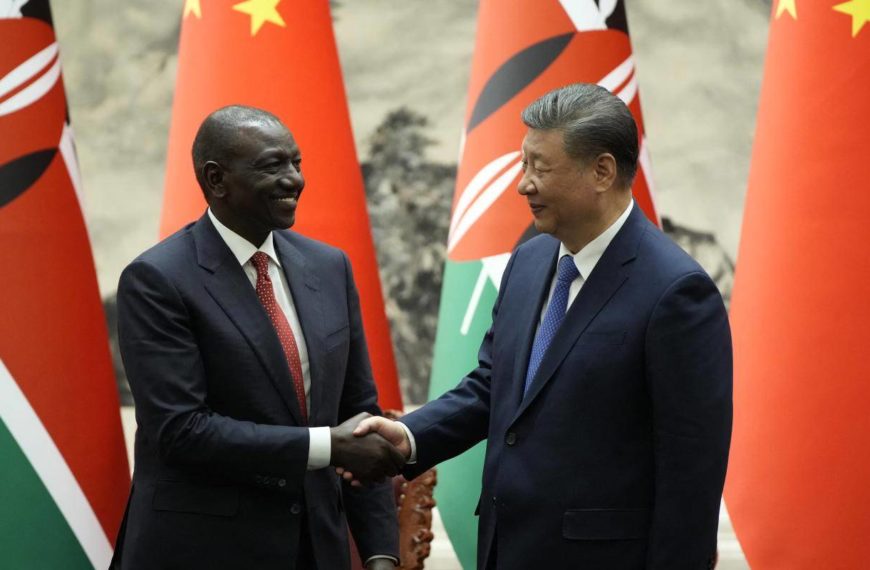

Dans ce contexte, des discussions sont engagées pour augmenter les parts de l’État nigérien dans l’exploitation du minerai. Par ailleurs, des partenaires non traditionnels, notamment la Russie, la Chine ou la Turquie, manifestent un intérêt croissant pour ce secteur stratégique. La géopolitique du Sahel se redessine ainsi autour de cette ressource cruciale.

Uranium au Niger , Des défis environnementaux et sanitaires persistants

Au-delà des enjeux économiques et diplomatiques, l’exploitation de l’uranium au Niger soulève aussi des préoccupations environnementales majeures. De nombreuses ONG locales et internationales dénoncent les impacts sur la santé des populations vivant à proximité des sites miniers : exposition à la radioactivité, pollution des nappes phréatiques, dégradation des terres…

Le défi aujourd’hui est donc double : valoriser cette ressource au profit du peuple nigérien tout en mettant en place des mécanismes de contrôle stricts pour limiter les effets néfastes sur l’environnement.